総合東京病院 脳神経外科/脳卒中センター長

森 健太郎 先生に聞く 脳血管疾患治療の最前線

未破裂動脈瘤クリッピング術と脳腫瘍手術

鍵穴手術による体にやさしい外科治療

南東北グループ

医療法人財団健貢会 総合東京病院 脳神経外科/脳卒中センター長

森 健太郎 先生

Kentaro Mori, M.D.,Ph.D.

東京クリニック 脳神経外科

![]()

脳血管障害の外科、脳腫瘍の外科/頭蓋底外科、鍵穴手術

【 専門医・指導医等 】

● 日本脳神経外科学会認定脳神経外科専門医・指導医

● 日本脳卒中学会認定脳卒中指導医

● 日本脳卒中の外科学会技術指導医

● 日本脳神経外傷学会認定指導医

【 所属学会 等 】

● 日本脳神経外科学会

● 日本脳卒中学会

● 日本脳卒中の外科学会

● 日本頭蓋底外科学会

● 日本脳神経外科救急学会

● 日本脳神経外傷学会

1982年 群馬大学医学部卒業

1982年 順天堂大学医学部脳神経外科(石井 昌三教授)専攻生

1984年 米国国立衛生研究所(NIH)留学、Visiting Fellow

(Laboratory of Cerebral Metabolism, NIMH, NIH)

1987年 順天堂大学医学部脳神経外科助手

1989年 日本脳神経外科学会認定医 取得

1990年 順天堂大学静岡病院 脳神経外科助手

1990年 医学博士号 取得

1992年 順天堂大学静岡病院 脳神経外科講師

1998年 順天堂大学静岡病院 脳神経外科助教授

2005年 順天堂大学静岡病院 救命救急センター長

2006年 順天堂大学医学部脳神経外科(静岡病院)教授

2012年 防衛医科大学校 脳神経外科教授

2012年 順天堂大学医学部 脳神経外科学講座 客員教授

2019年 総合東京病院 脳神経外科 現在に至る

* ベストドクターズ社のBest Doctors in Japan™ 2024-2025に選出

くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤も、未破裂の段階で見つけ、破裂のリスクが高ければ早期にクリッピング手術が行われるようになってきました。なかでも注目されるのが、直径数センチの開頭で行う「鍵穴手術」。CTなどの最新画像技術を用い、患者さんごとに最適なアプローチを設定することで、体にやさしい手術が可能です。

鍵穴手術の第一人者 森健太郎先生に、脳動脈瘤や脳腫瘍手術の最前線についてうかがいました。

くも膜下出血—「治療の永続性」と「低侵襲手術」の両立へ

脳動脈瘤の開頭クリッピング術

— 脳卒中に対する外科治療は、どのように発展してきたのでしょうか。

私は脳神経外科の医師で、特に脳卒中、脳血管障害と、脳腫瘍の外科治療を専門としています。

脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりして起こる急性の脳障害で、大きく分けて「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」の3つに分類されますが、1990年代以前の状況としては、そのうちの「くも膜下出血」が外科治療の主な対象とされていました。

「くも膜下出血」は脳動脈瘤が破裂して起こる重大疾患です。

突然の激しい頭痛や意識障害を引き起こし、結果として重篤な後遺症をもたらしたり、死亡に至ることもあります。

「くも膜下出血」に対する当時の外科治療は、「開頭クリッピング術」が主流でした。

これは頭蓋骨を開き、脳動脈瘤の根元を金属製のクリップで止め、再出血を防止する手術です。

非常に高度な技術を要するため、習得には長年の経験が必要で、私自身もこの技術の習得と実践に力を注ぎました。

その最大の利点は再発のリスクが少ない、すなわち治療の永続性ということが挙げられます。

「開頭手術」から「鍵穴手術」へ

— その後、森先生が、より小さな開頭で動脈瘤クリッピングを行う鍵穴手術を開発されたわけですね。

2000年代初頭になると、カテーテルを使って脳動脈瘤にアプローチする「血管内治療」が注目され始めました。これは開頭を必要とせず、足の付け根などからカテーテルを挿入して動脈瘤にコイルを詰める治療法で、身体への負担が少ない低侵襲性という点で大きな利点がありました。現在では多くの施設で行われるようになっていますが、当初は技術的にまだ未成熟な段階で、再発のリスクが比較的高いという欠点がありました。

そこで、私は開頭クリッピング術の永続性という利点を活かしつつ、開頭部を小さくし、患者さんへの負担を最小限に抑えた新たなアプローチとして「鍵穴手術(Keyhole Surgery)」を約20年前に開発しました。この手術法は、ドイツの脳神経外科医ペルネツキー(Perneczky)博士によって生み出された方法で、欧米などではすでに導入されていましたが、精緻な技術と経験を要するため、日本ではあまり普及していませんでした。

未破裂脳動脈瘤に対するクリッピング術と鍵穴手術

鍵穴手術の特徴と工夫

— 森先生は、脳動脈瘤に対する鍵穴手術で国内トップクラスの実績をお持ちとうかがっています。どのような手術方法なのでしょうか。

破裂のリスクが高い未破裂動脈瘤が見つかれば、鍵穴手術を用いて、動脈瘤の破裂を防ぐクリッピング術を顕微鏡を駆使して行います。

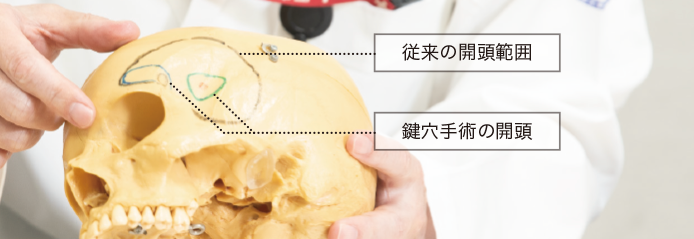

脳動脈瘤に対するこれまでの「開頭クリッピング術」は、確実に血流遮断ができる半面、頭蓋骨を直径8センチほど開頭するため、手術に及び腰になる方も少なくありません。

しかし、鍵穴手術では開頭部は直径2〜3センチほどと非常に小さく、体に負担が少ない低侵襲手術でクリッピングを行うことができるため、患者さんの抵抗感は少ないと思います。

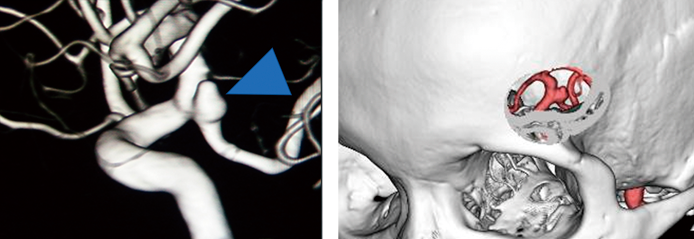

手術にあたっては、まず3D-CTA(3次元CT血管造影)などの最新画像技術を用いて、動脈瘤の形状や周囲の血管との位置関係を立体的に把握します。

その情報をもとに、患者さんごとに開頭部位を緻密にシミュレーションし、最小限の切開で最大限の効果を得られるよう精緻に手術を設定します。患者さんそれぞれに最適な手術戦略を採りますから、テーラーメイド鍵穴手術と呼ぶこともあります。

術後には小型のプレートで骨を元に戻して固定します。この手術法により、術後2〜3日という短期間で退院可能となり、生活への影響を最小限に抑えることができます。

未破裂動脈瘤に対して、私はこれまで20年間で約370例の鍵穴手術を実施しており、国内でもトップクラスの実績です。治療成績もアメリカのトップジャーナル(権威ある学術誌)に何点か掲載されています。98%以上の患者さんは問題なく退院し、死亡率もゼロです。

鍵穴手術のアプローチ法

— 鍵穴手術のアプローチ法について教えてください。

鍵穴手術には複数のアプローチ法がありますが、私が主に用いているのはスープラオービタル(Supraorbital keyhole)と呼ばれる方法です。

眉毛の上を小さく切開して前頭部からアプローチします。ドイツのペルネツキー博士が提唱したもので、私はこれを改良して日本に導入しました。

ほかにも、総合東京病院では、より狭い範囲からアプローチする方法も独自に行っています。

このように、動脈瘤の位置や形に応じてアプローチを使い分けることで、安全性と効果の高い治療が可能となっています。

すべての動脈瘤が対象とはなりませんが、症例を選べば非常に良好な成績が得られます。

●鍵穴手術の開頭範囲の例 / 模型の緑色の線で囲まれた2〜3センチの領域(主に眉毛の上)を切開し、顕微鏡を用いた脳動脈瘤のクリッピング術を行います。

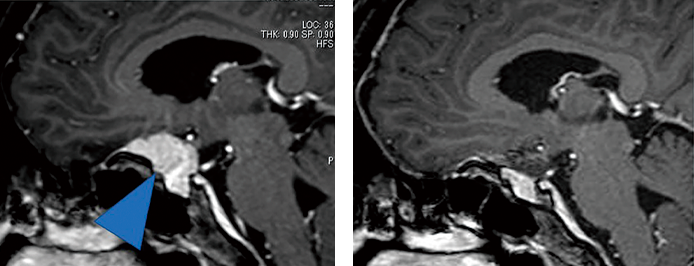

●鍵穴手術による未破裂動脈瘤のクリッピング術 / CTアンギオグラフィーや3D-CTA(3次元CT血管造影)などを用いて動脈瘤の位置や形状を把握し、それをもとに患者さんそれぞれに最適かつ最小の切開で手術が可能になるよう、シミュレーションを行い、顕微鏡下でクリッピング手術を行います。(青い矢印の部分が動脈瘤)

国内トップクラスの手術実績

— 森先生は、脳動脈瘤とともに脳腫瘍などについても高い実績をお持ちです。対象疾患や治療成績などをうかがえますか。

脳動脈瘤の治療は、これまでに破裂動脈瘤を約1502例、未破裂動脈瘤を約830例ほど手がけています。一人ひとりの患者さんに真摯に向き合い、より良い手術を実現するため、事前のシミュレーションを徹底して行うとともに、20年間の記録を蓄積し、手術のリスク、あるいは再発率をしっかり把握しています。ですから、特に未破裂動脈瘤の治療に関しては、安心しておまかせいただけるかと思います。

脳腫瘍の手術は、特に良性腫瘍の頭蓋底外科に長年携わり、約1300例ほどの実績があります。

また、脳の神経が動脈で圧迫されて、激痛や顔の痙攣などの症状が出る三叉神経痛、顔面痙攣についても、頭に小さな2センチほどの穴を開け、顕微鏡を使って神経から血管をはがす専門性の高い治療(神経血管減圧術)を行っています。

昨日も、15年間ずっと痙攣が起きていた顔面痙攣の患者さんの手術をしましたが、今日の朝からまったく痙攣は起きていません。満足のいく手術成績が得られています。

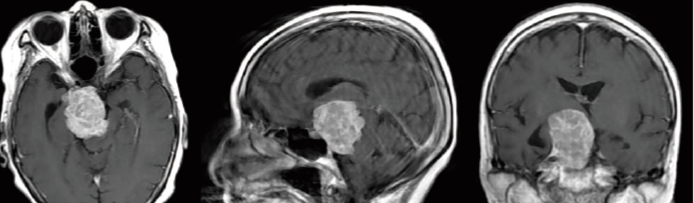

頭蓋底手術 脳腫瘍の症例

手術前

手術後

鍵穴手術 髄膜腫の症例

脳ドックで髄膜腫という脳腫瘍が見つかった患者さんの症例です。手術前のシミュレーション結果では、脳腫瘍にも鍵穴手術が可能と判断され、手術を実施。腫瘍は全摘出され、7年以上再発はありません。

(68歳・女性/ 青い矢印の部分が髄膜腫)

脳卒中の予防と脳ドックの意義

脳ドックの重要性

— 脳ドックは、脳そのものと、それを支える血管の状態を同時に確認することができる重要な健康管理の手段とうかがっています。脳ドックの意義についてご説明いただけますか。

総合東京病院は、一般社団法人日本脳ドック学会認定施設です。

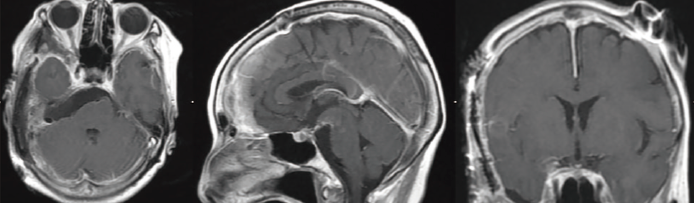

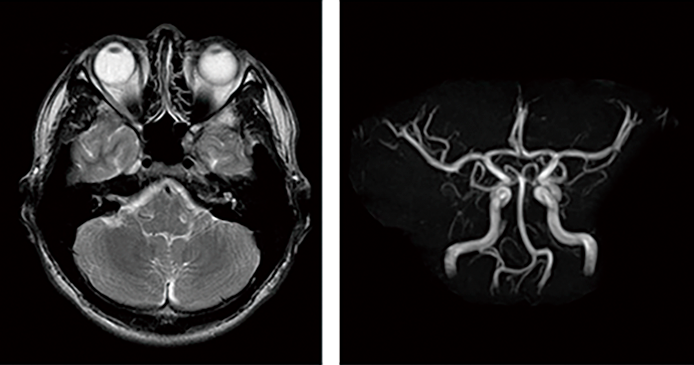

脳ドックでは、まずMRIによる脳の検査が基本となります。MRIでは脳の構造を詳しく見ることができ、同時にMRAという検査で脳や頸の血管も評価します。これらの検査を組み合わせることで、脳そのものと、それを支える血管の状態を同時に確認することができます。特に中高年以降は、脳卒中や脳腫瘍のリスクが高まるため、脳ドックの受診が重要です。

脳動脈瘤が未破裂の段階で見つかることもありますし、小さな段階で脳腫瘍が見つかることもあります。

脳腫瘍は、症状が出る頃には大きくなっており、手術や治療が困難になることがあります。しかし、脳ドックで症状のない早期の段階で発見できれば、経過観察を続けながら、安全な時期に治療を行うことが可能です。

また、MRIでは無症候性脳梗塞、すなわち自覚症状のない脳梗塞が見つかることもあります。これにより、再発を防ぐための薬物治療を早期に開始することができ、再発リスクを大幅に減らすことが期待されます。

さらに、MRAによって頸動脈や頭蓋内の太い血管の狭窄(動脈硬化)を見つけることも可能です。これらは将来的な脳梗塞の原因となり得るため、早期に発見し、薬や場合によっては手術などの予防的治療を行うことで、大きな脳卒中を防ぐことができます。

加えて、脳の血管状態は、全身の動脈硬化の一部を反映しています。脳ドックの結果から、高血圧や脂質代謝異常などの生活習慣病の可能性も推測できることがあり、脳は全身の健康状態を映し出す〝鏡〟のような存在とも言えます。

したがって、脳ドックは脳の病気を早期に発見するだけでなく、全身の生活習慣病や、高血圧による血管への慢性的なダメージ、動脈硬化の進行度を把握し、治療するためにも有用であり、健康管理の重要な手段として位置づけられます。

当センターの脳ドックでは、MRI(左画像)に加えてMRA(右画像)も取り入れています。MRIが得意とする脳の小さな梗塞や腫瘍のほか、くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤や脳動脈奇形を調べることが可能となり、脳血管疾患の早期発見に強みを発揮します。

総合東京病院では、MRIを3台(3テスラ、1.5テスラ2台)を備え、PET-CT、マルチスライスCTなどとともに高度な画像診断が可能です。

総合東京病院 脳卒中センター

◎ 森 健太郎 先生(脳卒中センター長)からのコメント

【 脳卒中センターの救急医療体制 】

脳卒中は死亡原因では第4位ですが、臓器別の死亡は第1位であり、寝たきりの原因でも第1位と、極めて重大な病気です。脳卒中には脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などがあります。脳卒中は突然に発症し、重症の場合はそのまま死亡したり、あるいは重度の後遺症が残る病気です。脳卒中を発症したら、可能な限り早期の専門的治療を受ける必要があります。

当センターでは、脳卒中が疑われる患者さんについて、救急隊からのホットラインを通じて、病院到着前に情報を受け取り、速やかに体制を整えて患者さんを受け入れます。

【 脳卒中のコア施設として充実した診療体制 】

総合東京病院は、脳外科手術の世界的権威・福島孝徳医師が手術を行っていた病院です。そのため、手術用顕微鏡や器具、画像診断装置など最先端の医療機器が揃っています。麻酔科医の対応も迅速かつ的確で、非常に優れた手術環境が整えられています。

また、当院は日本脳卒中学会により「脳卒中のコア施設(一次脳卒中センターコア施設)」として認定されており、365日24時間体制で急性期脳卒中の対応が可能です。脳梗塞に対するt-PA静注療法(血栓溶解療法)に加え、カテーテルを使って血栓を取り除き、早期に血流を再開通する血栓回収療法が可能な施設です。

診療体制も、脳血管内治療専門医4名、脳卒中外科専門医3名と、大学病院でも珍しいほどの充実ぶりです。

【 急性期病棟と回復期リハビリが一体化した体制 】

総合東京病院の大きな特徴は、急性期病棟と回復期リハビリセンターが一体化していることです。通常、脳卒中の治療後はリハビリ専門の病院に転院するケースが多いのですが、当院では同じ建物内で継続的に治療とリハビリが行えます。

そのため、リハビリに移行した後も脳卒中の専門医による診療が継続され、治療の質が保たれます。これは他院にはない大きな強みであり、患者さんの回復にも良い影響を与えていると考えられます。

急性期の脳卒中への対応とリハビリテーションへの注力は南東北グループが特に力を入れている点であり、患者さんのニーズに応え、信頼していただける医療体制を構築できていると思います。

●ハイブリッド手術室 / 手術室と血管造影室(カテーテル室)の機能を一体化させた手術室

●リハビリテーション室(左) ●TMS治療(右)/ 磁気刺激で脳卒中後の後遺障害に対し、脳機能代謝能力を高める治療

南東北病院グループ 医療法人財団 健貢会 総合東京病院

451床(急性期292床・回復期159床)

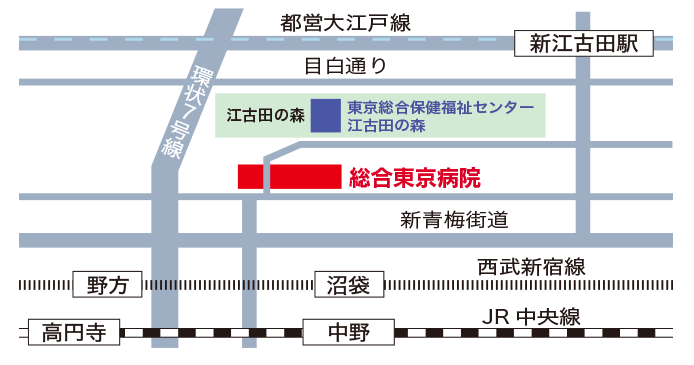

■ 〒165-0022 東京都中野区江古田3-15-2

【 診療科 】

■ 内科

■ 消化器内科

■ 糖尿病・代謝内科

■ 循環器内科

■ 呼吸器内科

■ 脳神経内科

■ 精神科

■ 脳神経外科

■ 外科・消化器外科

■ 呼吸器外科

■ 整形外科

■ 皮膚科

■ 形成外科・美容外科

■ 耳鼻咽喉科

■ 泌尿器科

■ 眼科

■ 婦人科

■ 麻酔科

■ リハビリテーション科

■ 放射線治療科

■ 放射線診断科

■ 小児科

■ 救急科

■ 外来化学療法室

● 練馬駅、野方駅から無料シャトルバス運行

● 中野駅、練馬駅から路線バス運行

● 新江古田駅、沼袋駅から徒歩15分

● お車をご利用の方:駐車場をご利用頂けます